東口本宮冨士浅間神社

巡拝の道は冨士浅間神社からはじまる。

祭神は木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)。相殿神として、大国主神の別名大己貴命(オオナムチノミコト)と山幸彦で知られる彦火火出見命(ヒコホホデミノミコト)の三柱が祀られています。

富士講信者が寄進した約70基の石碑等の石造物があります。なかには899回の登拝回数の達成を記念して建立されたものや、東京の富士塚から移転したものなどもあります。

富士講とは、長谷川角行が開祖で、拝みと呼ばれる行事と富士登山(富士詣)で構成され江戸時代に成長した民衆信仰。 須走地区には、信仰の指導者、同時に冨士講の人に宿泊所を提供する役目を担う御師が17人(1830年)いました。

大鳥居

明治33年に氏子により寄進。「不二山」の扁額はふたつとない素晴らしい山の意味でここだけしかみられない。

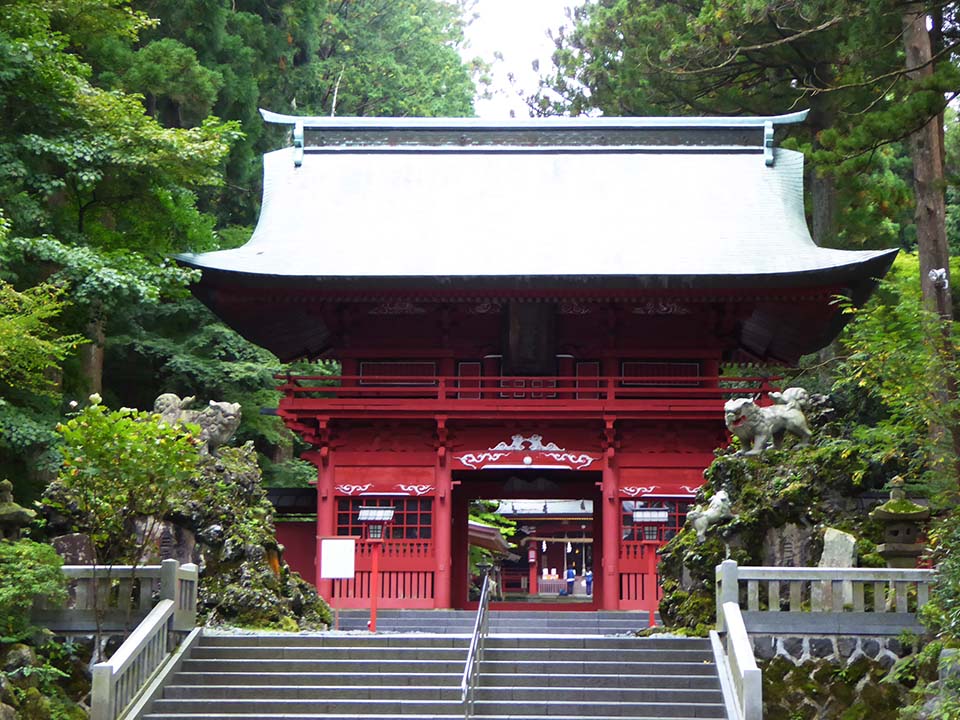

隋信門

宝永の噴火後小田原藩主大久保加賀守により再建された。両側には随身2体が鎮座している。

信しげの滝

諸説あるが「信しげ」と書かれた石が発掘されたことからこの名称となった。

富士塚狛犬

昭和初期に山三元講より寄進された。富士山を模した溶岩で築かれた富士塚の上に親子三匹の狛犬が配置されている。